トップ › 皆既日食を楽しむ

皆既日食を楽しむ

太陽が細くなるにつれ加速的に欠けていく(ような気がする)。緊張と期待はたかまり、いよいよその時を向かえる。

注意して欲しいのは、皆既になるまで日食グラスを外さないで欲しい。双眼鏡で見るのも厳禁!

たとえ糸のように細い太陽でも太陽の光は強烈で危険! 目を傷めます。悪くすると失明の恐れがあります。

じゃあどのタイミングで外せばいいのだろう?

大丈夫、皆既になった瞬間に会場全体に響く歓声が沸き起こるはず。

その声を聞いてからゆっくり日食メガネをはずせばいい。あせることはない。今回の皆既は約6分もあるのだから。

ここであせるとろくなことがない。異様な雰囲気にのまれないように一息ついてからゆっくり落ち着いて皆既食を見よう。

皆既になったことを確認したら、双眼鏡を向けてみよう。見聞きした皆既食をはるかに越えた姿があなたを待っている。

筆舌に尽くしがたい光景が目に飛び込んでくる。実際に皆既食を見ると写真とはまったくの別物であることに驚かされる。

写真や映像では、明るい紅炎から淡い外部コロナまで極端な露出差があり表現できないためだ。(デジタル時代になり、露出の違うカットを重ね合わせる手法で表現できるようになってきた)

そして皆既食が見る現象でなく感じる天文現象であるからだ。

天空の夜、夕焼けの地平。下がる気温・・・・皆既食の独特の雰囲気は映像には残せない。地上で見ることのできる最も劇的な自然現象を、ぜひ五感で感じて欲しい。

皆既食をみる

最初に見てもらいたいのは、黒い太陽の縁に真紅に輝く紅炎(こうえん=プロミネンス)だ。

よほど大きな紅炎が出現していれば別だが 皆既食の最大時刻の前後では月に隠されてしまうからだ。

皆既の終わりが近付いてくるとまた見え始める。

紅炎の外側には、真珠色に輝くコロナが広がっている。写真では布が広がった様な感じだが、

実際に見てみると細かい流線で構成されているのがわかる。コロナは外にいくほど淡く暗くなってみづらくなっていく。

現在の太陽は活動の弱い時期(極小期)で徐々に活動が活発になりつつある。このような時期には、蝶型の太陽の翼のようなコロナが見える。

当日まで、どんなコロナがみえるか双眼鏡で見える大きさの紅炎があるかはわからない(^^;

当日に紅炎が見えるかは運次第。おおきな紅炎が見えるように祈ろう。

ある程度の予測は、太陽観測衛星で知ることができる。

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html

皆既中は太陽にばかり目がいってしまうが、双眼鏡をはずして一息ついて周りを見渡してみよう。

あたりは一面の闇・・・と思ったら意外と明るい(笑)

皆既中の暗さは満月の晩くらいの明るさ(日没後30~40分後くらいの明るさ)といわれている。

これに都市部の光害が加わりそれほど暗くならないかもしれない。それでも明るい星が見えている。

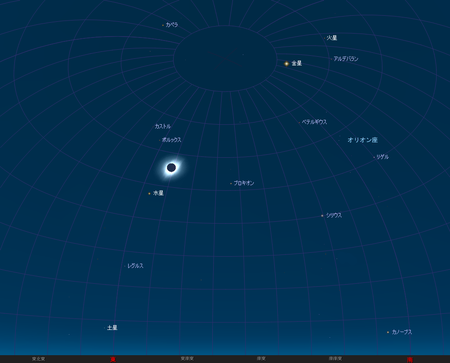

太陽の傍の輝星は水星だ。一番目立つのは頭上の金星。次は南天のシリウス(天狼星)だ。

地平は360度夕焼けである。その夕焼けが太陽に向かって徐々に暗くなっている不思議なグラデーションをしている。

なお暗いといっても細かい作業(カメラ操作など)をしなければライトの必要はないだろう。

皆既も終わりの時刻が近づいてきた。ダイヤモンドリング。悲鳴と歓喜が入り混じった声が上がる。

一瞬の閃光が皆既食の終わりを告げる。

双眼鏡で見ていいのはダイヤモンドリングまで。すぐに双眼鏡を目から離そう。

双眼鏡で見ていいのはダイヤモンドリングまで。すぐに双眼鏡を目から離そう。

みるみるうちに太陽の縁が現れ危険! 悪くすると失明の恐れがある。

明るさを取り戻した会場に、あれはいったいなんだったのか。白昼夢のような、狐にバカされたような感覚になる。

そして激しい脱力感が襲うが、残りの部分食を存分に楽しもう。

間違っても、日食ファンの会話に聞き耳を立ててはいけない。

シャドーバンドがうんぬん。あのプロミネンスがね。来年はタヒチ-イースタ島だね・・・・。

え? なにそれ見てないよ! え!? 来年もあるの? と思ってしまったら大変だ。

1度見ればいいやが、もう1度見たいに変わってたら要注意。

皆既日食のたびに遠征しないとならなくなる皆既日食病という恐ろしい病気です(^^;

双眼鏡でよりよく見る。

基本的な操作(目幅を合わせる、ピントを合わせる)は双眼鏡の説明書を読むか、

下記サイトを参考にしてください。

AstroArts 双眼鏡の使い方 。

http://www.astroarts.co.jp/alacarte/binoculars/bino-j.shtml

つるプラ/双眼鏡で天体観測をしてみよう。

http://homepage2.nifty.com/turupura/observe/start_sougan.htm

薄暗い中での操作は、慣れないと意外と手間取るもの。対象を導入(双眼鏡の視野に入れること)するのも昼間とは勝手が違います。

本番で慌てないように、今のうちに暗所での使い方になれておきましょう。

さて双眼鏡でよりよく星を見るためには、体を安定させることが大事です。たとえ、三脚に固定した場合でも頭がグラグラしていては細かいところが見えません。

立っているより、座った方が体が安定します。座っているより寝転んで見たほうがより楽な姿勢で見ることができます。

双眼鏡で天体観測をする時は、イスや寝転ぶためのシートと枕(コンビニ袋に衣類を詰めたものなど。見ている角度を調整するのに使う)は必需品です。

さて、今回の日食に当てはめると、皆既食での太陽高度が約56°と中空よりやや高い位置にありますので座ってみた方が楽でしょう。

寝転んで見る場合、芝の張られグランドでゴム製のトラックなのでシートは必要ないかもしれません(ビニールシートが1枚あるといろいろな場面で役に立ちます)。

ただ真夏の太陽の照り返しや暑くなっている地面を考えると、寝転んでみるよりイスがベストでしょう。

高度が高いので背もたれ付といいたいところですが、持ち運びを考えると、たたんだ時に折りたたみ傘程度になるハンディチェアが便利そうです。

なお、「闇に目を慣らす。快適服装。楽な姿勢」の三つは、星を見る時の一番重要な基本です。

帰ってから双眼鏡で星も見てみたいと思ったら、思い出してください。

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

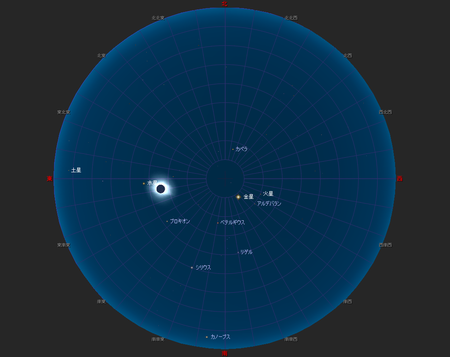

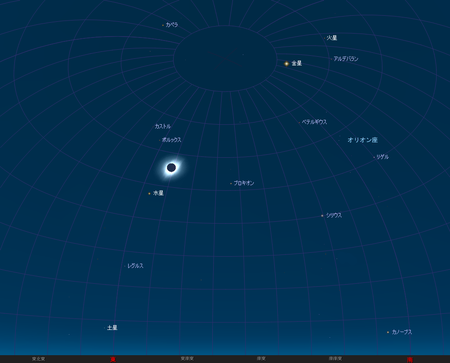

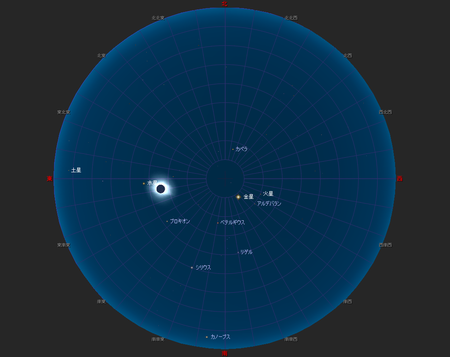

今回の皆既食はかに座でおこる。太陽の近くには水星がいる。

一番目立つのは頭上で巨光を放つ金星。

南の空には冬の星座が並ぶ。一等星が多い賑やかな領域なので何個かの星を見つけることができるだろう。

皆既中のプロミネンス(紅炎)。

皆既中のプロミネンス(紅炎)。

皆既の開始直後と終了前に目立つのが真っ赤な紅炎だ。

見えるどうかは運次第(^^;

肉眼では、真紅というよりややピンクがかった色に見える。

皆既中のコロナ。

皆既中のコロナ。

実際に見てみると細かい流線で構成されているのがわかる。

コロナは外にいくほど淡く暗くなってなっていく。

(山内壮介)

注意して欲しいのは、皆既になるまで日食グラスを外さないで欲しい。双眼鏡で見るのも厳禁!

たとえ糸のように細い太陽でも太陽の光は強烈で危険! 目を傷めます。悪くすると失明の恐れがあります。

じゃあどのタイミングで外せばいいのだろう?

大丈夫、皆既になった瞬間に会場全体に響く歓声が沸き起こるはず。

その声を聞いてからゆっくり日食メガネをはずせばいい。あせることはない。今回の皆既は約6分もあるのだから。

ここであせるとろくなことがない。異様な雰囲気にのまれないように一息ついてからゆっくり落ち着いて皆既食を見よう。

皆既になったことを確認したら、双眼鏡を向けてみよう。見聞きした皆既食をはるかに越えた姿があなたを待っている。

筆舌に尽くしがたい光景が目に飛び込んでくる。実際に皆既食を見ると写真とはまったくの別物であることに驚かされる。

写真や映像では、明るい紅炎から淡い外部コロナまで極端な露出差があり表現できないためだ。(デジタル時代になり、露出の違うカットを重ね合わせる手法で表現できるようになってきた)

そして皆既食が見る現象でなく感じる天文現象であるからだ。

天空の夜、夕焼けの地平。下がる気温・・・・皆既食の独特の雰囲気は映像には残せない。地上で見ることのできる最も劇的な自然現象を、ぜひ五感で感じて欲しい。

皆既食をみる

最初に見てもらいたいのは、黒い太陽の縁に真紅に輝く紅炎(こうえん=プロミネンス)だ。

よほど大きな紅炎が出現していれば別だが 皆既食の最大時刻の前後では月に隠されてしまうからだ。

皆既の終わりが近付いてくるとまた見え始める。

紅炎の外側には、真珠色に輝くコロナが広がっている。写真では布が広がった様な感じだが、

実際に見てみると細かい流線で構成されているのがわかる。コロナは外にいくほど淡く暗くなってみづらくなっていく。

現在の太陽は活動の弱い時期(極小期)で徐々に活動が活発になりつつある。このような時期には、蝶型の太陽の翼のようなコロナが見える。

当日まで、どんなコロナがみえるか双眼鏡で見える大きさの紅炎があるかはわからない(^^;

当日に紅炎が見えるかは運次第。おおきな紅炎が見えるように祈ろう。

ある程度の予測は、太陽観測衛星で知ることができる。

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html

皆既中は太陽にばかり目がいってしまうが、双眼鏡をはずして一息ついて周りを見渡してみよう。

あたりは一面の闇・・・と思ったら意外と明るい(笑)

皆既中の暗さは満月の晩くらいの明るさ(日没後30~40分後くらいの明るさ)といわれている。

これに都市部の光害が加わりそれほど暗くならないかもしれない。それでも明るい星が見えている。

太陽の傍の輝星は水星だ。一番目立つのは頭上の金星。次は南天のシリウス(天狼星)だ。

地平は360度夕焼けである。その夕焼けが太陽に向かって徐々に暗くなっている不思議なグラデーションをしている。

なお暗いといっても細かい作業(カメラ操作など)をしなければライトの必要はないだろう。

皆既も終わりの時刻が近づいてきた。ダイヤモンドリング。悲鳴と歓喜が入り混じった声が上がる。

一瞬の閃光が皆既食の終わりを告げる。

双眼鏡で見ていいのはダイヤモンドリングまで。すぐに双眼鏡を目から離そう。

双眼鏡で見ていいのはダイヤモンドリングまで。すぐに双眼鏡を目から離そう。みるみるうちに太陽の縁が現れ危険! 悪くすると失明の恐れがある。

明るさを取り戻した会場に、あれはいったいなんだったのか。白昼夢のような、狐にバカされたような感覚になる。

そして激しい脱力感が襲うが、残りの部分食を存分に楽しもう。

間違っても、日食ファンの会話に聞き耳を立ててはいけない。

シャドーバンドがうんぬん。あのプロミネンスがね。来年はタヒチ-イースタ島だね・・・・。

え? なにそれ見てないよ! え!? 来年もあるの? と思ってしまったら大変だ。

1度見ればいいやが、もう1度見たいに変わってたら要注意。

皆既日食のたびに遠征しないとならなくなる皆既日食病という恐ろしい病気です(^^;

双眼鏡でよりよく見る。

基本的な操作(目幅を合わせる、ピントを合わせる)は双眼鏡の説明書を読むか、

下記サイトを参考にしてください。

AstroArts 双眼鏡の使い方 。

http://www.astroarts.co.jp/alacarte/binoculars/bino-j.shtml

つるプラ/双眼鏡で天体観測をしてみよう。

http://homepage2.nifty.com/turupura/observe/start_sougan.htm

薄暗い中での操作は、慣れないと意外と手間取るもの。対象を導入(双眼鏡の視野に入れること)するのも昼間とは勝手が違います。

本番で慌てないように、今のうちに暗所での使い方になれておきましょう。

さて双眼鏡でよりよく星を見るためには、体を安定させることが大事です。たとえ、三脚に固定した場合でも頭がグラグラしていては細かいところが見えません。

立っているより、座った方が体が安定します。座っているより寝転んで見たほうがより楽な姿勢で見ることができます。

双眼鏡で天体観測をする時は、イスや寝転ぶためのシートと枕(コンビニ袋に衣類を詰めたものなど。見ている角度を調整するのに使う)は必需品です。

さて、今回の日食に当てはめると、皆既食での太陽高度が約56°と中空よりやや高い位置にありますので座ってみた方が楽でしょう。

寝転んで見る場合、芝の張られグランドでゴム製のトラックなのでシートは必要ないかもしれません(ビニールシートが1枚あるといろいろな場面で役に立ちます)。

ただ真夏の太陽の照り返しや暑くなっている地面を考えると、寝転んでみるよりイスがベストでしょう。

高度が高いので背もたれ付といいたいところですが、持ち運びを考えると、たたんだ時に折りたたみ傘程度になるハンディチェアが便利そうです。

なお、「闇に目を慣らす。快適服装。楽な姿勢」の三つは、星を見る時の一番重要な基本です。

帰ってから双眼鏡で星も見てみたいと思ったら、思い出してください。

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved. Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.

Copyright 2009 AstroArts Inc. All rights reserved.今回の皆既食はかに座でおこる。太陽の近くには水星がいる。

一番目立つのは頭上で巨光を放つ金星。

南の空には冬の星座が並ぶ。一等星が多い賑やかな領域なので何個かの星を見つけることができるだろう。

皆既中のプロミネンス(紅炎)。

皆既中のプロミネンス(紅炎)。皆既の開始直後と終了前に目立つのが真っ赤な紅炎だ。

見えるどうかは運次第(^^;

肉眼では、真紅というよりややピンクがかった色に見える。

皆既中のコロナ。

皆既中のコロナ。実際に見てみると細かい流線で構成されているのがわかる。

コロナは外にいくほど淡く暗くなってなっていく。

(山内壮介)